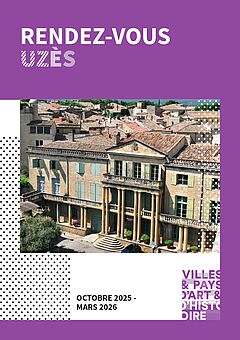

Ville d'art et d'histoire

Lors du décès d’un proche on se trouve brutalement confronté aux questions "Quoi faire ?", "Où aller ?", "Vers qui se tourner ?"

En règle générale, ce sont les pompes funèbres qui effectuent les démarches auprès des services habilités, notamment pour la demande de fermeture de cercueil, la crémation, le transport pour obsèques, l’autorisation d’inhumer dans le cimetière choisi.

Mais la validation de ces actes s’effectue en mairie. Si c’est à vous que revient cette tâche, il faut :

Se présenter en mairie du lieu de décès avec le certificat de décès délivré par le médecin dans les 24h de la constatation de celui-ci, une pièce prouvant l’identité du défunt ainsi que le livret de famille (sauf cas particuliers).

A la suite de cette déclaration, il vous sera remis un acte de décès, document indispensable pour la suite des demandes et l’autorisation de procéder aux obsèques.

L’inhumation consiste à placer le corps du défunt dans une tombe. L’enterrement a lieu le plus souvent dans un cimetière, 6 jours au plus après le décès, sauf exceptions. L’entreprise des pompes funèbres choisie s’occupe des démarches liées à l’inhumation, en totalité ou en partie.

Ce peut être :

Une concession funéraire est un emplacement dans un cimetière dont vous achetez l’usage (mais non le terrain). L’acte de concession précise qui en sont les bénéficiaires, ainsi que la durée.

Le service Etat Civil d’Uzès s’occupe des cimetières communaux :

Plusieurs options sont proposées. La commune dispose également d’un espace aménagé, appelé Jardin du souvenir.

Dans les deux situations, la concession peut être individuelle, collective ou familiale lors de l’acquisition.